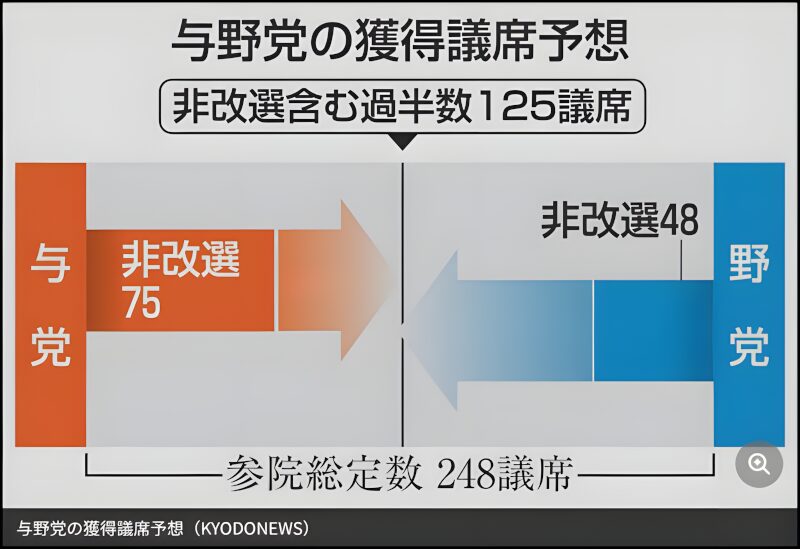

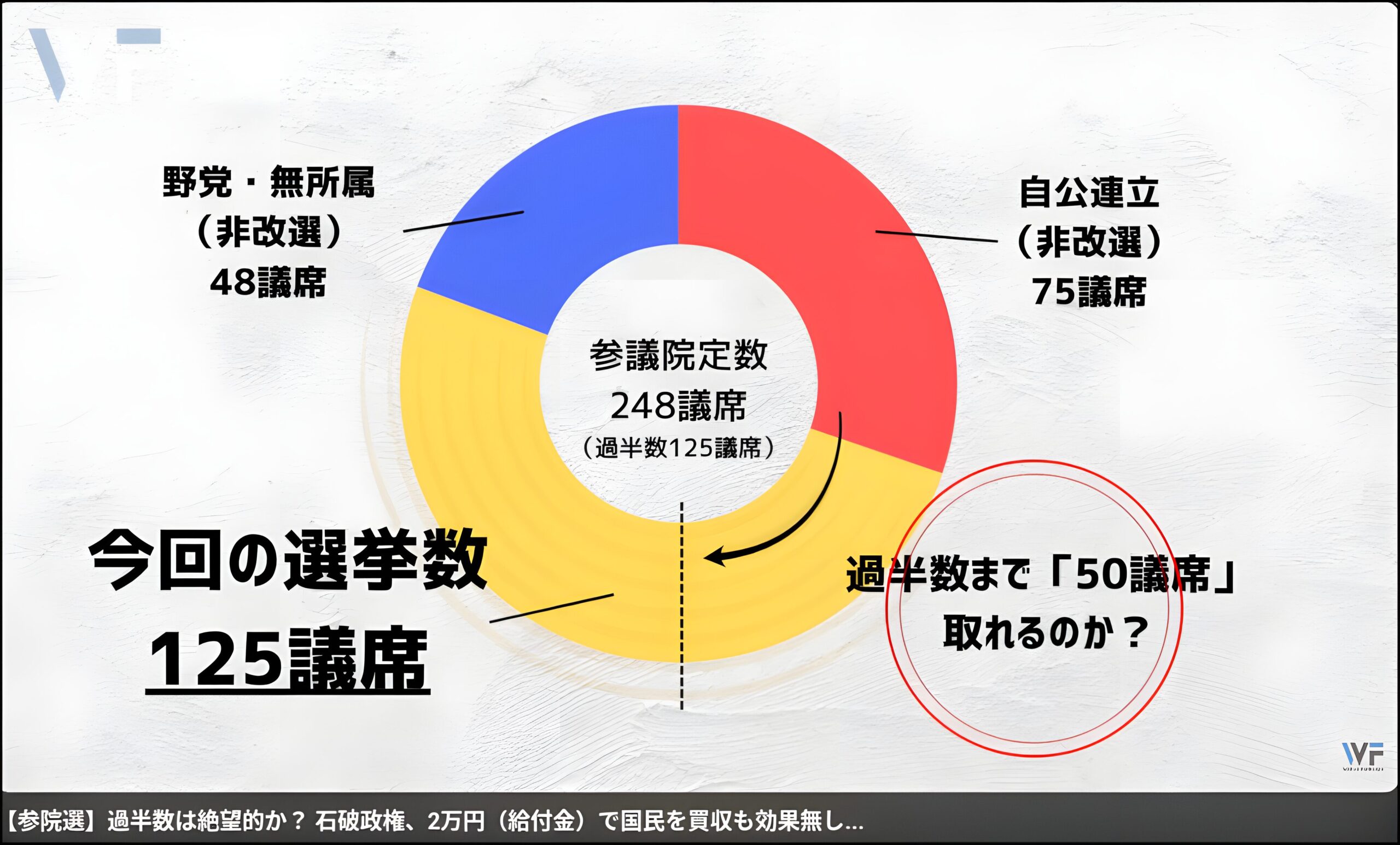

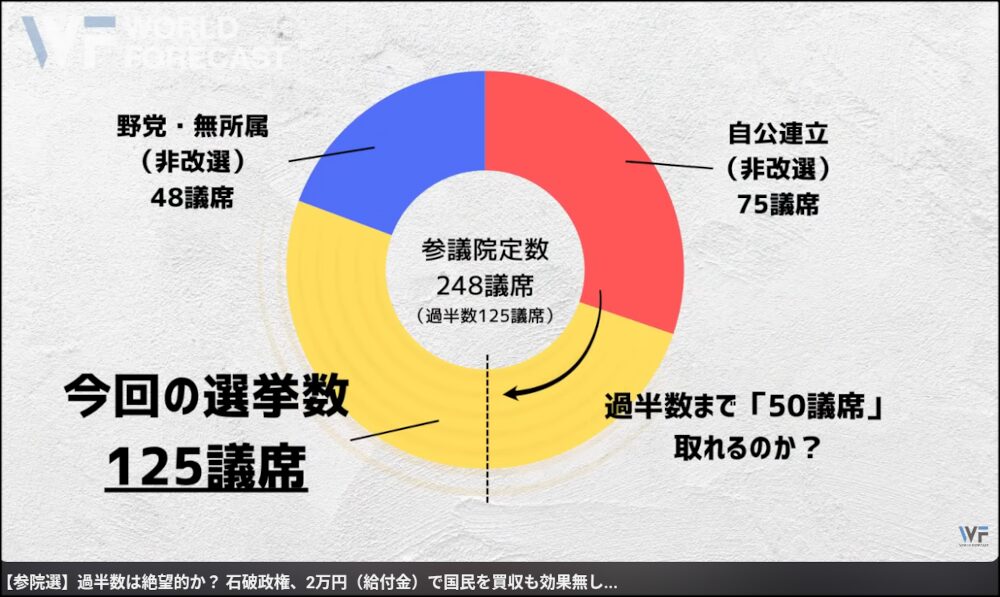

明日7月20日(日)は、第27回参院選の投開票が行われる。各種の世論調査では、改選124(選挙区74、比例区50)に東京選挙区の欠員補充選挙の1を併せた125のうち、50議席の確保で過半数を維持できる自公連立政権は、その50議席の確保は不可能で、良くて自公併せて45議席前後、最悪の場合は40議席を割り込む大惨敗を喫するとの予測も出ている。選挙後の日本の政権は、①財務省の工作のもとで、石破茂自民党総裁(首相)率いる自民党党五役(副総裁、幹事長、総務会長、政務調査会長、選挙対策委員長)が財務省の意向に沿って何とか自民、公明、立憲民主の大増税連立政権を組む②自民党が総裁選を行い、新総裁を決めて、政策ごとに主要政党が連立を組む部分連合政権になる③結束力で問題がある野党連立政権ーのいずれかになる公算が大きい。

参院選は自公連立与党の過半数割れは必至の情勢、野党連立政権か政策ごとの部分連立政権誕生か

まず、今回の参院選の全体状況について、国際情勢分析アナリストの藤井厳喜氏のYoutubeチャンネル・「ワールドフォーキャスト」から見ておきたい(https://www.youtube.com/@WorldForecast)。改選議席数が参院議員の議席248議席の半数124議席より1多いのは、東京選挙区の非改選議席の欠員補充が1議席あるため。

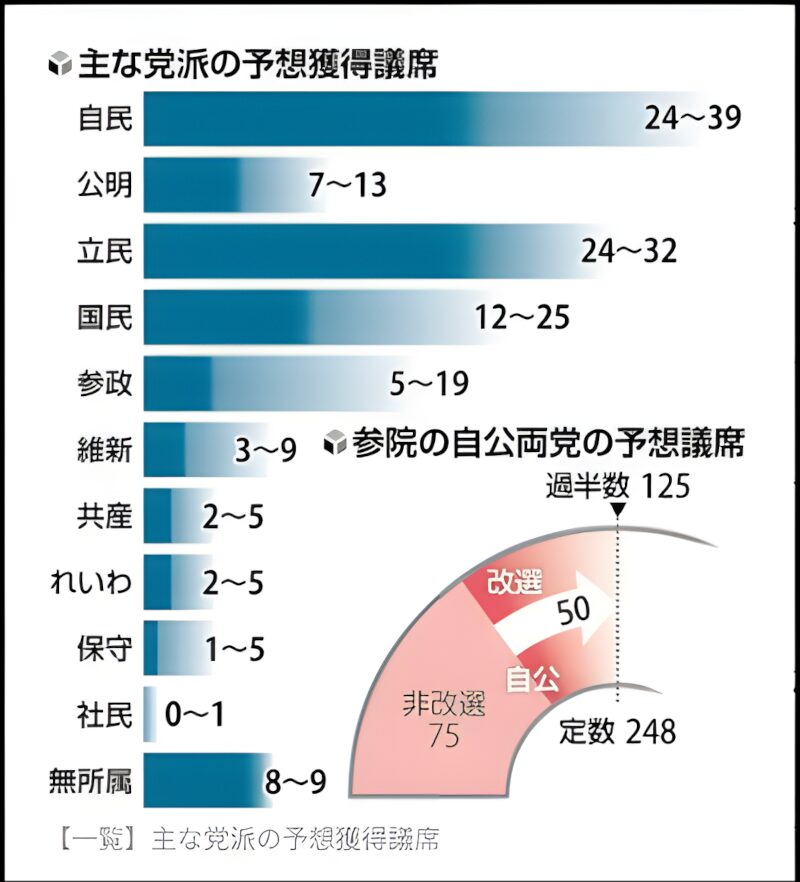

さまざまなニュース媒体が参院選の議席予想を出しているが、ここでは共同通信、読売新聞、産経新聞のニュースサイトの予測を見てみる。まず、共同通信は、「自公苦戦、過半数は微妙 立民堅調、国民大幅増へ」と第する報道記事で、次のように伝えている(https://news.yahoo.co.jp/articles/91760079973945a0e8250316edca30ebda7baf66)。

共同通信社は第27回参院選について13、14両日に電話調査を実施し、全国の有権者4万3千人以上から得た回答に取材を加味して終盤情勢を探った。自民、公明両党は苦戦が目立ち、非改選を含む過半数(125議席)維持が微妙だ。立憲民主党は堅調で、国民民主党は大幅増の公算が大きい。新興の参政党は序盤調査での勢いを持続させており、2桁の議席獲得をうかがう。日本維新の会は足踏みしている。

共同通信社の予測 投票先をまだ決めていないとした人は選挙区で15.2%、比例代表で7.0%おり、20日の投票日までに情勢が変わる可能性が残っている。 石破茂首相(自民総裁)は非改選を含む与党過半数を勝敗ラインとした。そのためには与党で50議席が必要。達成できなければ首相の責任論が浮上するのは必至だ。

共同通信はさらに、「自民は、選挙区と比例を合わせ40議席を確保できるかどうかの攻防だ。全国32の1人区のうち、東北で全敗の恐れがある」とも付け加えている。次に、読売オンラインでは、「自公の過半数厳しく、立民堅調・国民大幅増…参院選終盤情勢」とより厳しい見出しになっており、次のように伝えている(https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20250715-OYT1T50156/)。

読売新聞社は20日投開票の参院選について、12~15日、電話とインターネットによる調査を実施し、全国の総支局などの取材も加味して終盤の情勢を探った。自民党は選挙区選、比例選ともに苦戦を強いられ、獲得できるのは30議席台となりそうだ。公明党を加えても、与党で参院の過半数(125)に必要な50議席まで届かない可能性があり、過半数維持は厳しい情勢となりつつある。

読売新聞社による参院選の議席予測 全体の勝敗を分ける改選定数1の「1人区」32選挙区のうち、自民が優勢なのは、石川、福井、鳥取・島根、山口の4選挙区のみにとどまる。序盤では7選挙区だったが、群馬、岐阜、奈良の3選挙区が接戦に転じた。東北、四国、九州では、全ての1人区で激戦から抜け出せていない。(中略)公明は選挙区選と比例選の合計で過去最低の9議席と同水準に落ち込みそうな状況だ。埼玉、愛知などでは参政を含む混戦で後れを取る状況となっている。

立憲民主党は堅調な戦いぶりで、序盤に比べて調子を上げている。1人区の岩手、長野、三重などで優位な戦いを進め、比例選と合わせて30議席も視野に入れている。国民民主党は勢いが続いており、大幅な議席増が見込まれる。目標に掲げる「改選16議席以上」に届きそうで、選挙区選と比例選ともに上積みを狙う。参政は10議席を超えて躍進しそうだ。東京で優位に立つほか、埼玉、愛知、大阪などでも攻勢を強めて接戦を演じる。比例選でも多数の議席を確保しそうだ。

この予測記事からすると、自公併せて40議席前後の見込みだ。共同通信の議席予測よりも厳しく、また、前回2021年の参院選では75議席を獲得しており、それに比べれば非常に厳しい結果を予測している。最後に、産経新聞社の「参院選、与党過半数維持は困難な情勢 国民民主と参政、さらに勢い 産経・FNN情勢調査」によると、次のような議席予測になっている(https://news.yahoo.co.jp/articles/88090bd281289227859fff4114f5d6cca20c7785)。

産経新聞社は18日、第27回参院選(20日投開票)に関し、接戦区や注目区を対象にFNN(フジニュースネットワーク)と合同で実施した電話情勢調査(17日)に取材を加味し、終盤情勢を探った。自民、公明両与党は、改選数3以上の選挙区で苦戦を強いられており、参院全体の過半数を維持するために必要な50議席の獲得は困難な情勢だ。国民民主党と参政党は引き続き支持を広げており、議席を大幅に上積みする公算が大きい。

参詣デジタルより 調査の対象としたのは、東京(改選数6、欠員補充1)▽埼玉、神奈川、愛知、大阪(改選数各4)▽北海道、千葉、兵庫、福岡(同各3)▽広島(同2)▽富山(同1)─の各選挙区。自民は、2人を擁立した東京、北海道、千葉の各選挙区などで苦戦している。令和4年の前回参院選では選挙区と比例代表を合わせて63議席を得たが、今回は比例も低調で、合計30議席台にとどまることも予想される。公明は、埼玉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡の各選挙区で当落線上の戦いに臨んでおり、改選14議席を維持することは極めて難しい。

産経新聞のニュースサイトでも、自公併せて40議席前後だ。自公の獲得議席数は、これらの調査よりももっと悪いとする予測もあり、その場合は自公大敗になる。なお、参政党の伸びが注目されているのは、参政党が自公両党の消費税を中心とした増税路線に反対して国民の生活向上を重要視し、石破政権が少子高齢化による労働力不足を移民で補おうとしていることに真っ向から反対するとともに、国際情勢アナリストで反グローバリストの及川幸久氏らをブレーンにして、トランプ第二期政権発足以降の国際情勢をある程度正確に掴むなど、オールドメディアは「極右政党」としか呼ばない欧州は英国の「リフォームUK」、フランンスの「国民連合」、ドイツの「ドイツ国民の選択肢」などに似た「反グローバリズム政党」であるからだ(Youtubeのイエアンドライフ・チャンネル「なぜ、参政党が必要なのか」https://www.youtube.com/watch?v=YpdMhyP2gGg)。

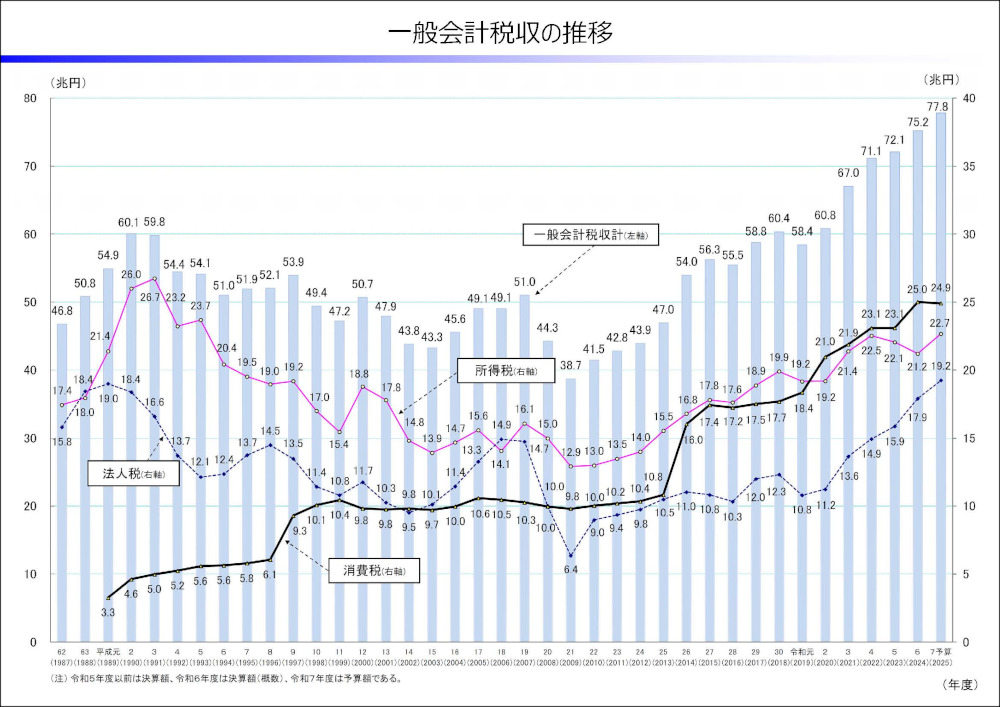

特に、自公連立政権が財務省主導で推し進めてきた消費税増税路線は醜い。消費税は米国の小売売上税と異なり、輸出大企業が輸出還付金を取得し、価値が不可されるあらゆる製造段階で税金を徴収する付加価値税だが、国民の福祉に充てると言いながら実際は、法人税減税や累進税制を否定する所得税減税の財源に使われており、今や、中央政府の一般税収の最大項目になっている。このため、直接、日本の中産階級の没落を導いた(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)。

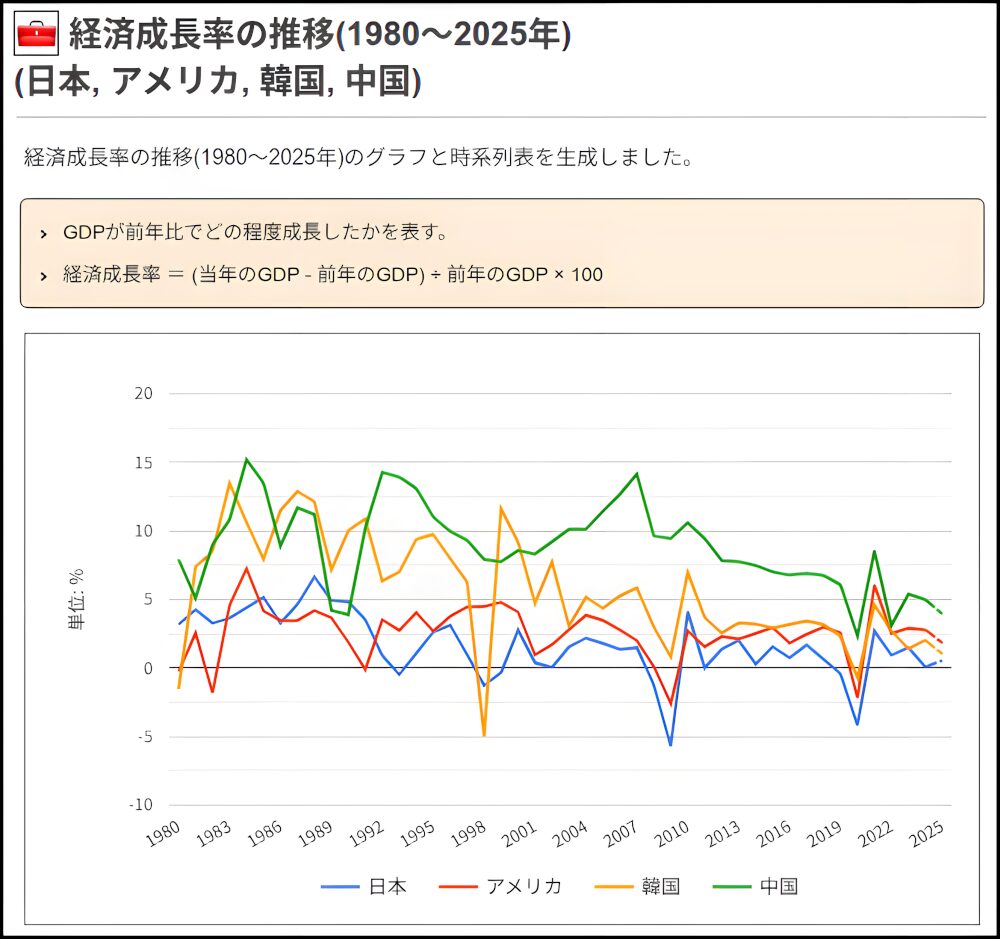

その結果として、日本のGDP成長率が米国や中国、韓国に比べて長期に渡って低く推移していることも確かである(世界経済のネタ帳、https://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDP_RPCH&c1=JP&c2=US&c3=KR&c4=CN)。

石破政権衆参両院で自公の議席が過半数割れになれば、自公連立政権の政権運営はまず、不可能になる。取り敢えずは、①石破茂自民党総裁(首相)「率いる」自民党党五役(副総裁、幹事長、総務会長、政務調査会長、選挙対策委員長)が財務省の意向に沿って何とか自民、公明、立憲民主の大増税連立政権を組む②自民党が総裁選を行い、新総裁を決めて政策で主要各党が連立を組む部分連合政権になる③野党連立政権ーのいずれかになる公算が大きい。ただし、立憲民主が参院選で健闘すれば、財務省が工作しての敗者連合による大増税連立政権の樹立は困難になるだろう。当面は、結束力で問題のある野党連立政権か政策ごとの部分連立政権になる可能性の方が大きい。

しかし、日本の政治が暫くの間、不安的になるのは免れないだろう。日本の再生のためには、①付加価値税である消費を廃止し、米国のような小売売上税を導入する②多極化外交を展開しているトランプ第二期政権に対応できる平和外交政策を樹立する③中国や東南アジアとも経済発展で連携する④ウクライナへの大規模な支援を止め、ロシアとの文化・政治・経済関係の強化に取り組む⑤一番困難な少子・高齢化対策については、世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会:略称統一教会)など、結婚の意義・子育ての意義を教理として明確に主張している宗教法人に対する弾圧を止めるーなど、戦後日本の宏池会路線から完全に脱却できる政権の樹立が必要になるだろう。

イスラエルとシリアが停戦で合意か

シリアで居住しているドルーズ派(注:https://x.gd/6slsT)を保護するとの目的で、シリアを空爆していたイスラエルがシリアと停戦したというニュースが流れている。CNNは「イスラエルとシリアが停戦で合意、駐トルコ米大使発表 『ドルーズ派保護』名目で攻撃」と題して、次のように報道している(https://www.cnn.co.jp/world/35235714.html)。

(CNN) 米国のトム・バラック駐トルコ大使は18日、イスラエルとシリアが停戦で合意したと明らかにした。バラック氏は米国のシリア担当特使を兼務する人物。X(旧ツイッター)への投稿で、停戦合意はトルコやヨルダンなどの周辺国から「受け入れられた」と説明した。バラック氏は「ドルーズ派(注:https://x.gd/6slsT)とベドウィン(遊牧民)、スンニ派に対し、武器を置いて他の少数派と協力し、隣国との平和と繁栄の中で新たな統一シリアの国民意識を築くよう呼び掛ける」と表明した。

シリア国防省の建物への攻撃後に煙が上がる様子=16日、ダマスカス/ロイター

イスラエルが何故、シリアを爆撃したのかは定かではないが、国際情勢解説者の田中宇氏によると、イスラエルはトルコなどを影響下に置いて、トルコが庇護していたシャーム解放機構(HTS)を支援してシリアのアサド政権を打倒したということだ。これが、事実なら、イスラエルとシリアとの交戦は長くは続かないだろう。田中氏は、最近投稿・公開した分析記事「イスラエル中東覇権の隠然性」(https://tanakanews.com/250715israel.htm、無料記事)で、イスラエルが中東地域での影響力(覇権)を拡大しようとしているとして、次のように述べている。

次の地図は、「旅行のとも ZenTech」(https://www.travel-zentech.jp/world/map/Azerbaijan/Map_of_Azerbaijan_and_neighboring_countries.htm)によるもの。アゼルバイジャンの首都はバクーだが、その近郊にバクー油田(https://x.gd/xXWA4)という世界でも有数の油田があり、アゼルバイジャンを傘下に置いているイスラエルは、パイプラインでトルコを経てイスラエルに原油を供給している。

アルカイダからの派生組織HTSの頭目であるアハマド・シャラアが大統領をしている新生シリアは、イスラエルの傀儡国だろうと私は考えている。私は中東関連の情報を毎日漁っているが、私以外にシャラアやHTSの政権がイスラエルの傀儡だろうという指摘は見たことがない。イスラエル傀儡説は、私だけが言っていることだ。私自身、確たる証拠を提示できるわけでもない。世の中から見ると「隠れ多極主義」などと同様に「田中宇の妄想・思い込み」だろう。(US Ends Foreign Terror Designation On Syria's HTS, Nearly 2 Months AFTER Trump Met Its Leader)

だが私から見ると、シリア内戦に負けてトルコ監視下のイドリブで蟄居していたシャラアのHTSが、わずか2週間でアサド政権を倒してシリアの政権をとった裏には、どう考えてもイスラエルがいる。HTS決起の黒幕は、トルコでなくイスラエルだ。トルコは、あんなに見事に隠然とやれない。イスラエルは米英の諜報界に入り込んで握っているが、トルコは米英諜報界の傘下にいる。イスラエルの諜報力は、トルコより2段ぐらい格が上だ。なぜ突然HTSが強くなってシリアを政権転覆できたのか、合理的な解説記事を見たことがない。この「説明のなさ」や、イスラエルがHTSを隠然と傀儡化している点そのものが、イスラエルの強さを示している。(Syria says willing to work with US on return to 1974 disengagement deal with Israel)(中略)

アゼルバイジャンとクルドの事態からうかがえるのは、イスラエルが、トルコと、トルコ系のアゼルバイジャンをテコ入れして、中東から中央アジアに覇権拡大したいトルコ勢力の黒幕になろうとしていることだ。中央アジアのウズベキスタン、トルクメニスタン、カザフスタンなどはトルコ系の民族だ。トルコは冷戦後しばらくの間、中央アジアのトルコ系諸国との関係を強化する覇権拡大策を試みていた。911後、中露が結束して中央アジア諸国を取り込んで上海協力機構を作り、中央アジアが中露の傘下に入る傾向を強めたため、中央アジアでのトルコの影響力は下火になった。

イスラエルは今回、トルコとアゼルバイジャンを強化し、トルコが再び中央アジアに覇権拡大するように仕向けている。イスラエルは、中央アジアに覇権拡大するトルコの黒幕になることで、中央アジアに覇権拡大しようとしている。そもそも覇権とは黒幕的な、隠然とした国際影響力の拡大だ。トルコを使わず、イスラエル自身が覇権拡大すれば良いのに、と思う人は、覇権とか諜報とかが持つ意味合いがわかっていない(私自身、わかっていないけど)。イスラエルは、米英諜報界で集めた情報を(選択的に)トルコに与え、見返りにトルコは覇権拡大した中央アジアの情報をイスラエルに与える。中央アジアには、すでに中露が覇権を持っている。そこにトルコ(やイスラエル)が入っていくと、潰し合いの覇権争いになるかといえば、そうでもない。中露は、話し合いながら相互乗り入れして影響力を行使している。そこにトルコ(やイスラエル)が入っていく。(Why’d Erdogan Decide To Expand Turkiye’s Sphere Of Influence Eastwards?)

なお、イスラエルとサウジアラビアが国交を正常化する拡大アブラハム合意について、産経新聞のサイトは「アブラハム合意のサウジ拡大には米政権による『見返り』がカギ イスラエル専門家が指摘」と題して、次のような報道を行っている。

米・イスラエルとイランが交戦した中東情勢について、イスラエルの著名な国際問題の専門家で、エルサレム戦略・安全保障研究所の主任研究員を務めるエマニュエル・ナヴォン氏が17日までに産経新聞の取材に応じた。ナヴォン氏はイスラエルと一部アラブ諸国との国交正常化(アブラハム合意)がサウジアラビアに拡大されるかが焦点だとした上で、トランプ米政権がサウジに与える「見返り」が同国の実権を握るムハンマド皇太子の判断を左右するとの見方を示した。(中略)

イスラム教スンニ派のサウジとシーア派のイランを巡っては、23年3月、中国の仲介で外交関係の正常化で合意した。しかし長年、敵対してきただけに、サウジにとってイランは脅威であり続けている。これに関連しナヴォン氏は、今年6月の対イラン攻撃でイスラエルが圧倒的な強さを示したとして、サウジがアブラハム合意への参加を検討する場合に、「イランの脅威に対する最良の同盟相手としてイスラエルがふさわしいとの認識が動機になる」と分析した。ただ、サウジにとってイランの脅威は、6月の米・イスラエルによる対イラン攻撃で「部分的に無力化された」ため、現時点ではサウジがイスラエルとの国交正常化に動くかは見通せないとも指摘した。

中東ではやはり、イスラエル、サウジアラビア、イラン、トルコの主要国を中心に、中東世界は中東諸国自身が治めるという多極化の流れが押し寄せているようだ。