これまで1トロイオンス=2000ドル以下に抑制されてきた金地金の現物相場が、今年2024年に入ってから最高値更新を続けている。国際情勢解説者の田中宇氏によると、いったんロンドン貴金属市場協会(LBMA)に加盟した中国人民銀行など中国の銀行群が、LBMAが金地金相場の上昇を抑制する腐敗した組織であることを知り、LBMAを脱退。上海を中心に中国人民銀行監視のもと、金取引市場を創設、市場規模を増大させてきたことが、LBMA傘下の金取引市場と中国の金取引市場の裁定取引(注:同一または同種の商品=ここでは現物の金地金=が異なる市場で異なる価格になっていることを利用して、利益を得る取引)をもたらして、金地金相場を上放れさせた原因であると分析・予想している。

LBMAによる現物金地金相場の抑圧をなくしてしまった中国

金地金の相場は昨日10月19日に、1トロイオンス=2721.20ドルをつけ、最高値を更新した(https://gold.bullionvault.jp/%E9%87%91-%E4%BE%A1%E6%A0%BC-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88.do)。

三菱マテリアルによる金地金相場の1カ月の動きと過去5年間の動きは次のようになっている(https://gold.mmc.co.jp/market/gold-price/)。

三菱マテリアルによる金地金相場の1カ月の動きと過去5年間の動きは次のようになっている(https://gold.mmc.co.jp/market/gold-price/)。

|

|

三菱マテリアルのチャートによると、金地金の現物相場は2023年まではおおむね1トロイオンス=2000ドル以下だったが、2024年に入って2000ドルを突破し、ブリオンボールトによると19日に2720ドルをつけ、最高値を更新した(注:ブリオンボールトのチャートは、専門市場の現物価格をリアルタイムで利用して作成されている。そのため、週末や祝日で専門市場で取引が行われていない際は、チャートの価格に動きはない。しかし、ブリオンボールトの市場は、この間も24時間運営されているので、価格の変動があり、チャートに表示される)。

金地金の現物相場の上昇は一般に、①産業からの金地金に対する需要が増加した場合②金利水準が低下した場合③株式相場や債券相場が下落した場合④国際情勢が有事の状況になった場合ーに起きるとされている。確かに、そうした変動はこれまでも一時的に見られたが総じて、現実の動きと合致しないし、相場も一トロイオンス=2000ドルの水準を超えて大幅に上昇することはなかった。これについて田中氏は、16日に投稿・公開した「金地金高騰の背景」(https://tanakanews.com/241016gold.php、有料記事=https://tanakanews.com/intro.htm=)と題する分析・予想記事で、次のように述べておられる。

中国印度中東などで金の実需が増えているので値上がりすると言われる。世界的に中央銀行群も買いまくっている。それは10年以上前から言われてきたが、最近の12年間のうち、2011-2019年の8年間、相場は横ばいか下落だった。実需が増えたのに値下がりした。地政学・国際政治が不安定になると金が上がるとも言われるが、近年最大の地政学的激動だった2022年2月のウクライナ開戦後、金相場は瞬間的に上がっただけで、その後半年以上むしろ下落した。株安だと資金が金投資に移動して上がると言われる。だが、最近は株高なのに金高だ。米国債金利が下がると金が上がるとも言われる。確かに、ウクライナ開戦から半年間の金下落は金利上昇(QE停止=QEとは量的金融緩和のこと。中央銀行が紙幣をラ増刷して市中金融機関から債券や株式などの有価証券を買いまくること。しかし、中央銀行の不健全性が増すので停止された=)と連動していたかもしれない。だがその後、最近までの金高騰は金利上昇傾向(QEをやめ、市場に債券など有価証券を売却してマネーを引き上げるQT=量的金融引き締め=のため)の中で続いてきた。(Gold's Bull Market Persists Under The Surface Despite Recent Stagnation)(The Future Of Gold: Will The Price Surge Continue?)

ただし、米側陣営諸国(特に、米国)ではQTに移行し、実体経済はスタグフレーションの様相を呈しているのに債券相場や株式相場は最高値を更新している。これについては、下記の記事をご覧ください。

さて、田中氏が指摘したような金地金相場の矛盾した動きは、「世界的に権威のある」金地金相場の総元締め組織であるロンドン貴金属市場協会(LBMA)の不正相場操作によるものである可能性が強い。LBMA(https://www.lbma.org.uk/)は公式的には、「1987年にイングランド銀行により地金市場のアンブレラ組織として英国のロンドンに設立された、金および銀の市場を代表する業界団体です。市場の管理に留まらず、金と銀の責任ある調達のガイダンスを制定し、監査の管理をしています。LBMAのメンバー企業は130社を超え、日本の企業を含むさまざまなグローバル企業や組織から成ります。(日本の)一例は田中貴金属工業、Sumitomo Corporation Global Commodities 社やMitsubishi Corporation International 社などです」(https://www.bureauveritas.jp/certification/lbma)ということになっている。

LBMAが「監視」している金の現物市場は、ロンドンやニューヨーク、チューリッヒ、香港市場などの世界的に有力な現物市場である。

2023年末から現在まで、金相場が急騰傾向になっているが、その主因は中国の影響力の拡大かもしれない。金相場は、米覇権の黒幕である英国の傘下にあるロンドンのLBMAが決めている。リーマン危機以降の金相場抑止は、主にLBMAで行われてきた。中国の政権が習近平になって、上海金相場の整備や人民の金保有拡大、一帯一路や中露結束など独自の覇権策をやり出した。英国は、習近平の動きが金相場上昇・ドル基軸低下につながることを防ぐため、2015年に中国銀行など中国の銀行群を権威あるLBMAの会員に招き入れた。(人民元、金地金と多極化)

中国勢は、世界の金相場を決める不透明な談合体制であるLBMAにとりあえず入ってみた。だが、そこは金相場を不自然・不正に抑制する(注:金地金の先物売りなどの操作による)ための機関であり、中国勢は権威獲得と引き換えに、英米による不正な米覇権延命策に加担させられることになった。ウクライナ開戦後、米国側と非米側の分裂が決定的になり、非米側の雄である中国(というより習近平個人)は、BRICS拡大や国際決済の非ドル化など、対米自立した覇権運営を強化し、米国側を棄てる傾向を強めた。米国側(G7など)も中国敵視を強めた。そのような中で2023年10月、中国勢がLBMAを離脱した。その後、金相場の上昇が急激になった。(金本位制の基軸通貨をめざす中国)

日々の世界の金価格を決定するのは引き続き英国・LBMAだ。中国に決定権はない。だが中国が率いる非米側は金地金の現物を猛然と備蓄増加しており、英国が中国を無視してLBMAで金相場の上昇を抑止し続けると、上海など他の市場での金価格にプレミアムがついて、ロンドンの金価格との乖離が激しくなる。これを容認すると、ロンドン金市場・LBMAの権威と信用が低下し、金相場を決める世界の中心がロンドンから上海に移ってしまいかねない。英国は仕方なく、脱退した中国勢と再交渉し、LBMAの内部でなく外部で金価格決定の談合をやらざるを得なくなった。(暴かれる金相場の不正操作)

中国勢はLBMAから離脱することで、英米の言いなりになって金相場の抑止に加担させられることをやめ、金価格の決定について英米と対等な発言力を持つようになった。これは、孫子の兵法を習得している中国の作戦勝ちだった。LBMAは、中国の要求を受け入れるようになり、金相場の抑止力が低下し、上昇傾向が強まった。それが、昨年10月の1オンス1800ドルから現在の2700ドルへの上昇(SDR建てだと1400から2000へ)の裏にある要因だと思われる。(Central Bank Gold Buying Expected To Remain Hot Over Next Several Years)

(Wall Street raised its gold price expectations one after another: Goldman Sachs 2700, Bank of America 3000, and UBS 4000!)

LBMAが不正操作していた金地金の現物相場は、中国が市場経済に基づく強力な影響力を持つことによって、1トロイオンス=2000ドルの水準を突破することによって、本来の価値を表すようになったものと見られる。田中氏自身は、上記の見解は同氏の仮設の段階で、これに基づく金投資は避けてほしいと注意しているが、米国のドルが基軸通貨としての任務に耐えられなくなりつつある現在、サイト管理者自身としては金地金の現物相場は今後も上昇し続けると思われる。

注目されるロシア・カザンでのBRICSプラス首脳会議

ロシアのタタールスタン共和国で10月22日から24日まで開かれるBRICSプラス首脳会議が注目される。BRICSプラスは、もともとのBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)に今年2024年1月から加盟したエジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア(ステルス加盟と思われるが、正式には議長国のロシアから発表される)、アラブ首長国連邦の9ないし10カ国からなり今後、グローバル・サウス諸国の相次ぐ加盟が予想され、衰退しつつある米側陣営諸国(アタナシウス派キリスト教に基づく欧米文明圏、旧西側諸国)に左右されない非米側陣営の中核になる見込み。

カザンにあるロシア正教会

サウジアラビアのBRICS加盟は正式にはまだ明確でないが、ロシア側では近く明らかになるとしている。バイデン政権がサウジアラビアに圧力をかけていると思われるが、取り敢えず今年のBRICS首脳会議にはモハメッド・ビン・サルムーン(MbS)皇太子兼首相(サウジの最高権力者)は参加せず、ファイサル外相が参加する。なお、中国の習近平政権はサウジアラビアとイランの国交回復を仲介しており、昨年12月には習近平国家主席がサウジアラビアを公式訪問した。その際に、ドルでしか決済できなかった原油を人民元でも決済できるように、両首脳が合意している。「ドル原油本位制」に風穴を開けた。

今回のBRICS首脳会議は、第一に、ロシアがドルに左右されない国際決済システムの構想を提示することだ。第二は、ロシアのプーチン大統領が、ロシアが歴史的にイスラエルとイランと良好な関係を保ってきたことから、プーチン大統領がイスラエルとイランの報復合戦の調停訳を買って出ることだ。まず、第一の新たな国際決済システムの創造について、ロイター通信は「ロシア、制裁回避へ新決済システム提案へ BRICS首脳会議」と題して、次のように伝えている。

首脳会議に先立ちロシア政府が配布した資料によると、BRICS各国の中銀を通じて相互にリンクされた商業銀行のネットワークに基づく決済システムを提案する。ブロックチェーン技術を活用し、各国通貨に裏付けされたデジタルトークンを保管・移転することで、デジタル通貨を安全かつ容易に交換できるようになり、ドル取引の必要がなくなる。

BRICS関連のシンクタンク創設者であるヤロスラフ・リソボリック氏は、こうしたシステムの構築は技術的には可能だが、時間がかかると述べた。

ウクライナ戦争はロシアが圧倒的な優位にあるが、国際決済システムの構築のため、プーチン政権がわざと停戦ないし終戦を遅らせていると言われている。なお、米大統領選で、共和党のトランプ前大統領は17日公開のポッドキャスト番組で、ロシアの侵略を受けるウクライナのゼレンスキー大統領に「戦争を始めさせるべきではなかった。これは負け戦だ」と発言、さらにはぜレンスキー大統領が欧米諸国から軍事支援費・経済支援費を無心して、米側陣営の諸国民を経済苦境に落とし込んでいることを痛烈に批判している。

このトランプ発言に対して、いずれはウクライナが勝つと信じている米側陣営諸国の軽信者の反発は強い。また、ハリス陣営はバイデン大統領が賽銭された当時の年齢を棚に上げ、トランプ氏の高齢問題を攻撃し、米国民の不安を煽っている。このところの賭け市場Polymarketでのトランプ帰り咲き予想の割合が60%を切り、ハリス氏の初当選予測がかろうじて40%超えをしているのは、それらのせいかも知れない。ただし、ハリス氏は、①黒人男性層からの支持を得られていない②アラブで言わば「戦争犯罪」を犯しているイスラエルを支持していることから、アラブ系米国人層の支持も得られていないーという問題に直面している。

そういうこともあって、Polymarketでの共和党・民主党の選挙人獲得予想は19日正午の段階で312人対226人で、下図のようなものだ(https://www.270towin.com/maps/polymarket-2024-presidential-election-odds)。なお、外交政策で主導権を握る米議会上院は共和党が圧勝の予測だが、予算策定の権限を握る下院は民主党がわずかながらリードしている。

|

|

【注】ネバダ州とメーン州は選挙人を1人獲得できる特別地区がある。今のところ、民主党のハリス氏が優位に立っている。この特別地区での選挙人獲得が重要になるのは、トランプ氏とハリス氏が獲得した選挙人数がほぼ同じであった場合である。

国際決済システムの創設に関連して、有効に機能するか疑問の声もあるが、プーチン大統領は新「穀物取引所」の創設も提案する予定だ。ロイター通信は「ロシア、『BRICS穀物取引所』の創設提案 価格決定力高める狙い」と題して、次のように報道している(https://news.yahoo.co.jp/articles/d01413796abc41ae4c314a61602bc3c415be6839)。

ロシアは同国の都市カザンで22─24日に開く新興国グループ「BRICS」首脳会議を控え、「BRICS穀物取引所」の創設を提案した。国際市場で農産物の価格決定力を高めることが狙い。ロシアは世界最大の小麦輸出国だが、国際価格の低さに不満を漏らしており、今月11日には国内の主要輸出業者に対し、小麦の国際入札で250ドル以下での売却を見送るよう勧告した。ロシアの中央銀行と財務省がまとめた文書草案は「BRICS議長国のロシアは、効率的で中断のない透明な国境を越えたコモディティー取引を実現するため、BRICS穀物取引所の枠組み内に穀物取引プラットフォームを設立することを提案する」としている。(中略)

ロシアはBRICSの価格決定機関の設立も提言。同機関は欧米の取引所を通じた現在の国際価格決定システムに代わる価格決定手法と市場分析を提供することを任務とする。将来的にはBRICSの穀物取引メカニズムを石油、天然ガス、金に拡大する構想も掲げている。「こうした措置により、独立した価格設定が保証され、BRICS経済の主権が強化される」としている。

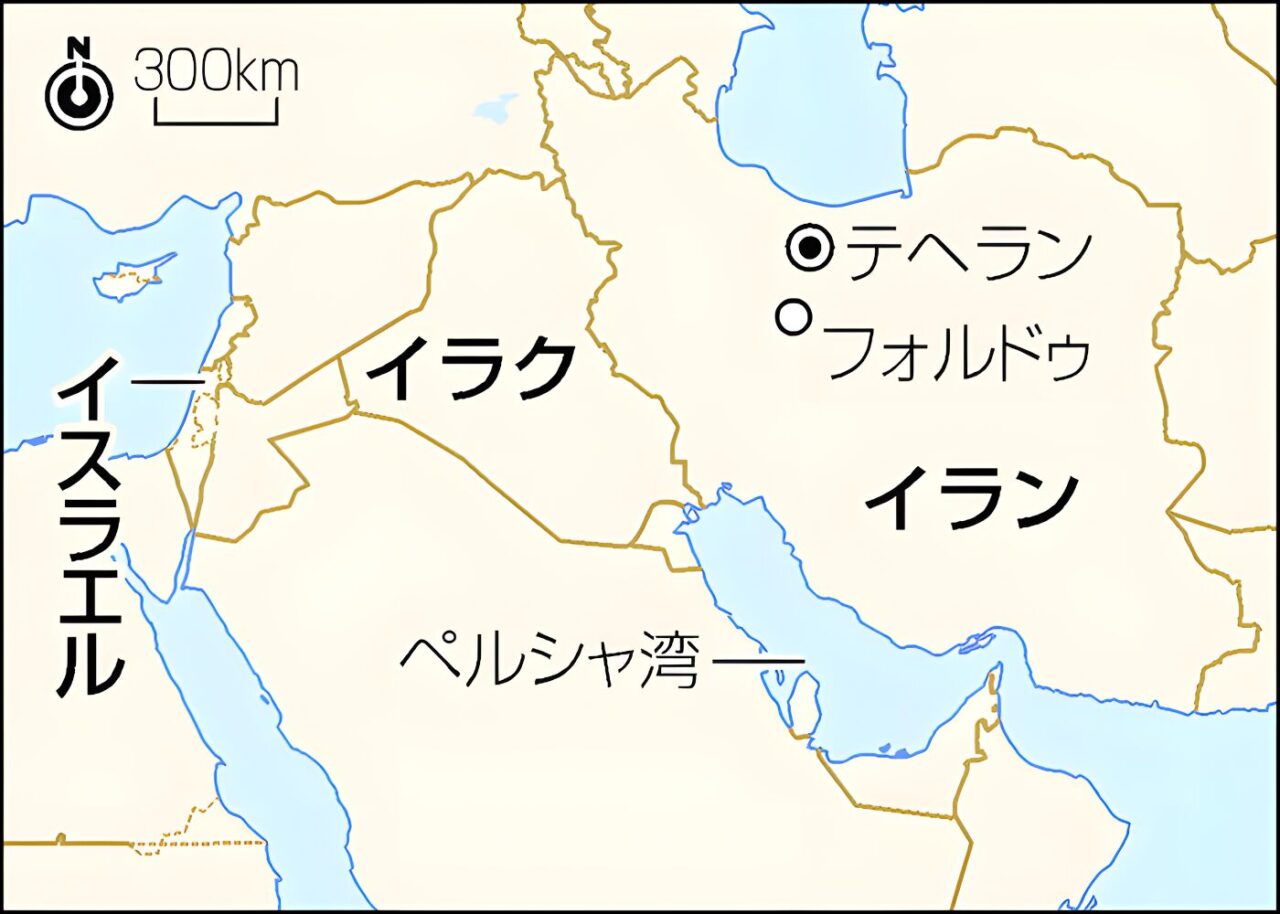

第二に、プーチン政権によるイスラエルとイランの報復合戦の調停の可能性だが、日本経済新聞社はネット(日経ネット)で「プーチン氏「交渉の仲介可能」イスラエルとイラン衝突で」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR18E160Y4A011C2000000/)との報道を行っている。

ロシアのプーチン大統領は18日、中ロやインド、ブラジルなどで構成するBRICS首脳会議の開催に先だって、モスクワ郊外で加盟国メディアの共同インタビューに応じた。警戒感が高まっているイスラエルとイランの衝突について、回避に向けた交渉を仲介する用意があると述べた。ロシア大統領府によると、プーチン氏は「ロシアはイスラエル、イランと信頼関係を築いている」と述べた上で「求められているのであれば双方と接触し、妥協点を見つけるために全力を尽くす用意がある」と述べた(注:ロシア革命にはレーニンを始めユダヤ系のロシア人が多かった。スターリンに暗殺されたトロツキーはユダヤ系の人物)。

イスラエルのネタニヤフ首相は、米国のバイデン大統領から各関連施設や石油精製設備への攻撃はせず、軍の部門への攻撃に留めるよう要請しているが、ネタニヤフ政権は明確には受け入れていない。時期も明確にしていないが。ただし、ウイキペディアによればイランのマスウード・ペゼシュキヤーン大統領も、インドのモディ首相らとともにBRICS首脳会議に参加予定だが、イスラエルが大統領不在のイランのスキをつく可能性はロシアとの外交関係を考慮すると小さいとしても、考えておく必要はある。なお、イスラエルのイランに対する報復攻撃は、11月5日の大統領選挙前とも言われている(https://www.cnn.co.jp/usa/35225051.html)。その場合は、大統領選に重大な影響を及ぼすオクトーバー・サプライズともなり得る。

BRICS関連のシンクタンク創設者であるヤロスラフ・リソボリック氏は、こうしたシステムの構築は技術的には可能だが、時間がかかると述べた。

BRICS関連のシンクタンク創設者であるヤロスラフ・リソボリック氏は、こうしたシステムの構築は技術的には可能だが、時間がかかると述べた。