今国会で最大の焦点になっている安保法案体系=戦争法案体系が与党が参考人として呼んだ憲法学者を含め、三人全ての学者が違憲だとの見解を明らかにした。これに慌てた政府は反論を提示したが、反論になっていない。取り敢えず、東京新聞の論説を紹介し、意見を述べることにする。

東京新聞は、次のように論説を展開している。

================================================

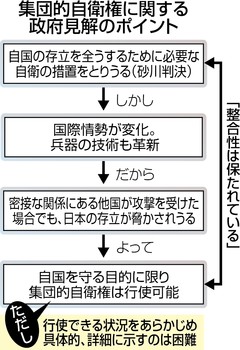

政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。

見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。

一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。

安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。

◇

他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)

Q 砂川事件とは。

A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。

Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。

A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。

(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた。

Q 争点は何だったの。

A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した。日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。

Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。

Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。

A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。

(東京新聞)

================================================

(昭和47年(1972年)10月14日参議院決算委員会提出資料

「国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第 5条(C)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 3第 2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。

そして、わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

ところで、政府は、従来から一貰して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っているが、これは次のような考え方に基くものである。

憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることから、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Xでフォローしよう

Follow @nomura_michiaki