【5】神武東征神話の意味するものー九州・筑紫から畿内・大和(ヤマト)への征服王朝の移動

「大王から天皇へ」でも、従来の任那日本府説を否定している。

「ほんの20〜30年ほど前まで、日本の古代史学会では、日本はヤマト朝廷が成立して間もない四世紀後半には朝鮮半島に武力進出し、そこに統治機関として『任那日本府』をおき、朝廷の『宮家』として『任那』を植民地のように支配・経営した、その支配は562年の『任那の滅亡』までつづく、とする考えが不動の定説であった。このような見解は、現今の学会ではさすがに影をひそめつつあるが、一般には、まだまだ影響力をもっているのではなかろうか」と指摘しているのである。

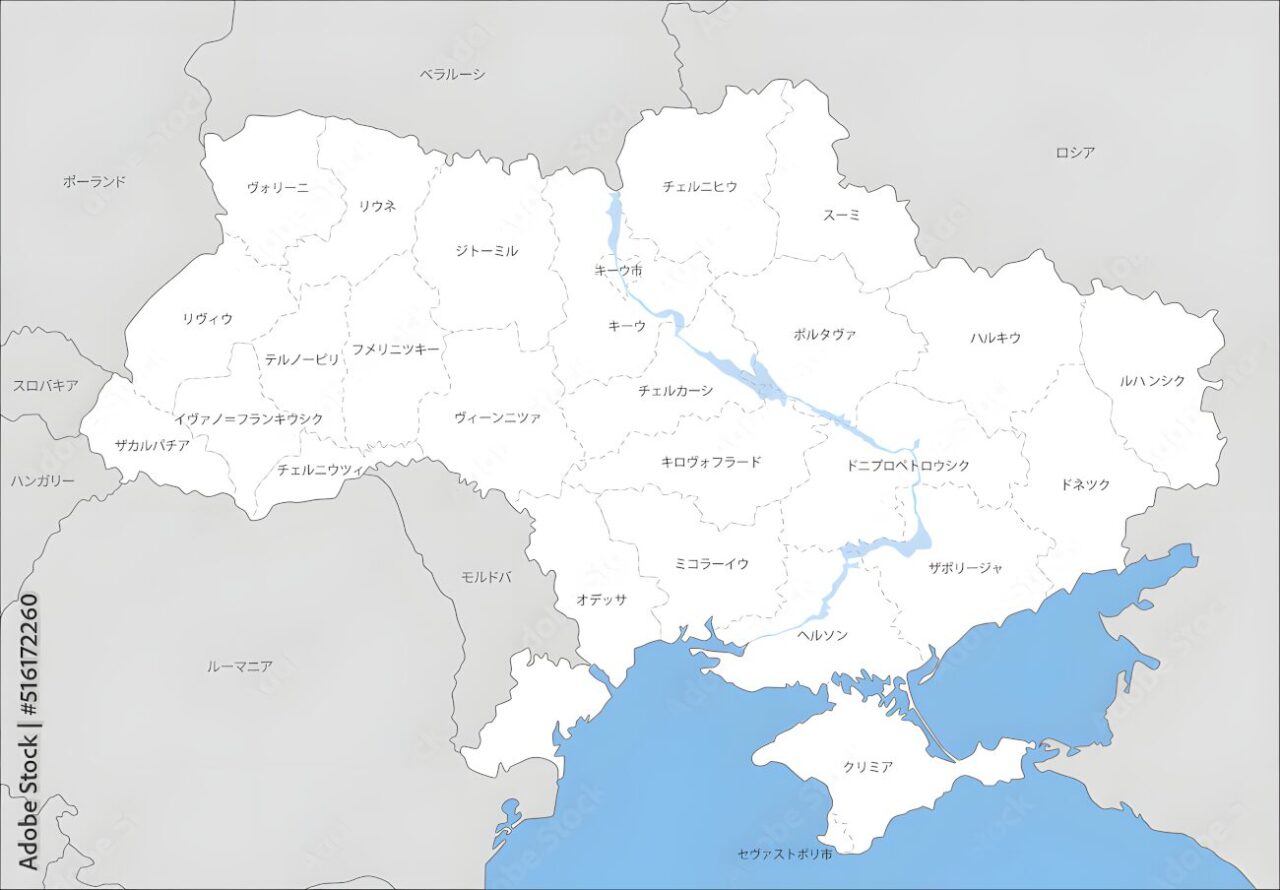

明確に、古事記や日本書紀に基づく「皇国史観」を否定しているわけだ。ただし、「大王から天皇へ」では、ヤマトとカラの出会いが古代日本国成立の原動力になったとしている。これには、違和感が有る。当初、カラと日本列島の交流のルートは九州(筑紫地方の豪族国家連合)だったが、四世紀後半の古代朝鮮半島の激動に伴い、ヤマトがカラとの交流ルートを支配するようになったとしているからだ。これでは、九州は筑紫地方に存在した豪族国家連合とヤマト(畿内の豪族国家連合)とのつながりが不明である。

ここはやはり、江上の遊牧騎馬民族征服王朝の東征という仮設に軍配をあげたい。古事記や日本書紀の記紀にはいわゆる「神武天皇東征」の神話伝説が紹介されているのも、江上の仮設を裏付けるものである。この征服王朝の東征期に、四世紀後半の古代朝鮮の大変動が重なったと推察される。こうして、古代日本の文明の中心は加羅からの大量の渡来人の列島定着とそれに伴う文化・文明受け入れが加速した畿内大和に移り、最終的には天武天皇の即位による古代日本律令国家の形成にまでたどり着く(「天皇(スメラミコト)」と「日本」という名称は壬申の乱で政権を掌握した天武天皇の即位時期に用いられ始める)、と考えるのが素直な見方であろう。「大王から天皇へ」では、古代史研究家の関晃氏の研究を次のように引用している。

「彼ら(加羅から新天新地を求めて日本列島にやってきた渡来人)がその時に日本に持ち込んだ技術や知識や文物は、当時の日本のものにくらべて、桁ちがいに進んだ高度なものであった。そしてそれによって初めて、日本の社会は新しい段階に足をふみいれることもでき、また新しい精神的な世界を展開させることもできたのである。だから、彼らの持ち込んだものが、新しい時代の主人公となっていったと言っても言い過ぎではない。けっして日本文化の発展に貢献したなどという程度のことではないのである。

われわれは、誰でも古代の帰化人(注:帰化人という言葉より渡来人と表現したほうが史実に近い)たちの血を10%や20%はうけていると考えなければならない。われわれの祖先が帰化人を同化したというような言い方がよく行われるけれども、そうではなくて、帰化人(渡来人)はわれわれの祖先なのである。彼らのした仕事は、日本人のためにしたことではなくて、日本人がしたことなのである」

「大王から天皇へ」ではこのあと、「この関氏のことばは、もう40年以上も前のものであるが、『帰化人(渡来人)』はわれわれの祖先』『彼らのした仕事は、...日本人がしたこと』ということばなどはまさに至言であって、読むものにいまだに新鮮な感動を与えてくれる。このような開かれた精神とくらべると、戦前に声高に唱えられた"大和民族の純血性"などというスローガンが、いかに偏狭な、誤った歴史認識に基づく排外主義のイデオロギーであったかがよくわかるであろう」と続けている。

なお、古代南朝鮮の加羅(加耶)から渡来した騎馬民族征服王朝が東征したことについては、「日本古代氏と朝鮮」に明瞭に記されている。同署は、亀井孝・大藤時彦・山田俊雄編「日本の歴史」(1)『民族のことばの誕生』を引用し、

「また、ニニギノミコトが筑紫の日向の高千穂に天降ったことを述べた『古事記』の一節に、『是に詔りたまひらく、『此の地は韓国(からくに)に向かひ、笠沙の御前に真木通りて、朝日の直刺す国、夕日の照る国なり、故、此の地ぞ甚吉(いとよき)地(ところ)』と詔りたまひて、底つ石根に宮柱ふとしり、高天原に氷ぎ(ひぎ)たかしりて坐しましき...』とある。ここにいう韓国(からこく)は、もちろん南朝鮮のことで、そこを天つ神の故郷と買いすることが、文意にかなったもっとも自然な読み方となる。そういう意味で、天つ神=が南朝鮮、とくに任那(六加耶)方面と深い関係にあり、たぶん、そこから北九州に渡来したであろうことを、もっとも明確にしているのはニニギノミコトの高千穂の降臨説話そのものにほかならない。

この点については、すでに東洋史学者の三品彰英がろんしょうしたところである。彼は、『駕洛国記』が伝える六加耶国の建国伝説と記紀による日本の建国伝説とをくらべ、その内容の重要な点では、二つの建国説話がまったく一致していることを指摘した。

それからさらにまた、『大和朝廷の天皇家の祖先たちは、海を渡って南朝鮮から北九州へ渡来し、そこを日本における最初の拠点としたのであろう/南朝鮮から北九州に渡った外来民族は何代かのちに畿内に進出した。これが神武東征伝説に反映していることはいうまでもない』と書かれています」

と述べている。なお、「大王から天皇へ」では、加羅と大和はほぼ対等な関係、「日本古代と朝鮮」では加羅を大和の君主の国として紹介している。サイト管理者としては、後者が正しいと思われる。つまり、江上の北方騎馬民族に由来する征服王朝が古代日本国家の原型を成すのである。こうして古代朝鮮から分離した形での大和朝廷(政権)は一時期、倭の五王の時代に中国の冊封(さくほう)体制に組み込まれることを求めるが、その地理的周辺的辺境地帯の性格のために結局、離脱し、倭の五王のうちの武(雄略天皇)の時代に「治天下大王」の意識を持つようになりその後、中国とは異なる日本独自の「天皇(スメラミコト)」が誕生する。

中国では「天子」の概念から「易姓革命(王朝交代)」が連綿として続いたのに対し、日本は「万世一系」の国体=天皇制が続き、同時に武士政権が誕生して西欧と同様な封建制度が展開されるようになる。そのことを強調しておいた上で、江上説の主張を裏付ける考古学的資料などを紹介しておきたい。

※補遺

歴史書刊行で知られる山川出版社が出版した世界各国史のうち、「日本史」(宮地正人編、2008年初版出版)でも、5世紀以降の朝鮮南部加耶諸国からの高度な鉄器文明の受容が古代日本律令国家の形成の原動力になったことを力強く指摘している。しかし、九州・筑紫地方に上陸し、現地の豪族を支配した騎馬民族征服王朝の東征を否定している。

====文献引用開始====

第二次世界大戦直後、江上波夫は騎馬民族征服王朝説という雄大な仮設を発表し、学界だけでなく、多くの日本人の日本古代史観に大きな影響を与えた。四世紀後半、朝鮮半島に侵入しさらに南下した北方ツングース系の騎馬民族の一派が、海を渡って日本列島に侵入し、騎馬戦術に卓越した武力によって倭人を征服し、あらたに征服したのがヤマト朝廷に他ならないとする説である。この仮設は、四世紀までの日本列島の前期古墳からは馬具が全く出土せず、それまでの日本(列島)文化に騎馬文化の要素が見られなかったのに、五世紀以降倭国が急速に騎馬文化を受容した歴史的事実を前提とするものであった。

この江上説には立証困難な想定があまりにも多く、今日ではそのままのかたちで成立すると考える研究者はほとんど見られない。

====文献引用終わり====

「日本史」は江上説への反論の材料として、

①騎馬文化・鉄器文明の受容は、四世紀後半の高句麗の南下によって国家存亡の危機を迎えた百済や加耶諸国の要請を受けてのもので当時、古代日本列島は古代朝鮮南部からの渡来人(皇国史観の影響で、昔は帰化人と呼んでいた)によって文明革新を行うようになった。

②この文明革新は、加耶諸国を中心とした古代朝鮮南部との交流ルートの支配権の確保を求め、九州・筑紫地方の豪族連合と瀬戸内・畿内の豪族連合(母体は邪馬台国。「日本史」は邪馬台国九州説を比定)、狗奴(くな)国らが互いに抗争したが結局、邪馬台国が母体になったヤマト政権が交流ルートの支配権を確立(「筆者は、この三世紀中葉すぎの倭国連合の版図と体制の変革を重視し、こうして成立した新しい倭国政権をヤマト政権と呼ぶ」)したことが加速され、これによって、ヤマト政権は日本列島の豪族部族国家連合の覇者となったーなどを挙げている。

しかし、「日本史」では何故、ヤマト政権が呪術的・宗教的色彩の強かった古代日本の広域部族国家連合の覇者となり得たのかについて、明確な答えが見いだせない。これは記紀が記述している神武天皇の東征神話が暗喩しているように、騎馬民族征服王朝の東征の結果として考えたほうがより素直(すなお)だろう。「大王と天皇へ」では、古事記と日本書紀は当時の天皇王朝を正当化するために編纂された政治書としながらも、実際の歴史的事実も多数含まれており、歴史書としての価値も厳存すると評価している。

このことから、古代朝鮮南部・加耶諸国の支配層→九州・筑紫地方上陸後、古代朝鮮南部からの大王による東征により、日本列島各地に散在していた現地の呪術的性格の強い諸部族連合を征服しながら東征した②その結果として、征服王朝は畿内に定着し、6世紀から7世紀に単なる部族国家を糾合、本格的な倭政権を作り上げた③その成果が飛鳥時代での繁栄、その後の大化の改新を起点とした古代律令国家の完成ーへとつながると考えるのがより素直で自然な事実認識と思われる。また、記紀に神武天皇東征伝説が盛り込まれた背景をなしているとも考えることができよう。