本サイトでキーワードになっているディープ・ステート(DS:闇の帝国:軍産複合体と国際金融資本・多国籍企業)について、ここでまとめておきます。

ディープ・ステート(DS:闇の帝国:軍産複合体と国際金融資本・多国籍企業)の正体とは

かつてはディープ・ステート(DS)というと謀略論のように捉えられていたが、最近ではその存在が公然と認められるようになっている。例えば、日本における国内外の政治・経済情勢の分析・解説と政策論の第一人者である植草一秀氏は最新著「日本経済の黒い霧ーウクライナ戦乱と資源価格インフレ、修羅場をむかえる国際金融市場」の第3章「米中対立の行方」の中で「米国を裏から支配するディープ・ステートの実態」の項目(121頁以下)を設け、ディープ・ステートについて次のように説明しておられる。

米国を支配しているのは誰だと見るべきでしょうか。これを考えるキーワードがディープ・ステートという言葉です。表面上の民主主義プロセスによって成立する政府の裏側に、実体として米国を支配する勢力が存在する。その実質的な支配勢力のことを、「影の支配者=ディープ・ステート」と呼ぶわけです。

米国の大統領選挙において、当選を果たすたには、民主党または共和党のいずれかの政党で、大統領選指名候補に選出されることが必須の条件になります。共和党、民主党ともに、大統領選挙に向けて予備選挙を繰り返すのですが、この予備選挙を戦い抜くために必要不可欠なものがあります。巨額の資金です。巨額の資金を調達できなければ、大統領選挙で指名候補になることはできません。このために民主党、共和党、いずれの政党においても、大統領選挙の候補指名を獲得するため、候補者は米国を支配する巨大資本の支配下に自らを組み入れているのです。

共和党、民主党のいずれの大統領候補が勝利をしても、その勝利者は常に、米国の巨大資本の支配下にある人物ということになります。このことは、黒人系初の大統領になったバラク・オバマ氏においても変わらない現実です。オバマ氏もウォール・ストリートをはじめ、米国を代表する巨大資本から巨額の資金提供を受けて大統領に就任したのです。

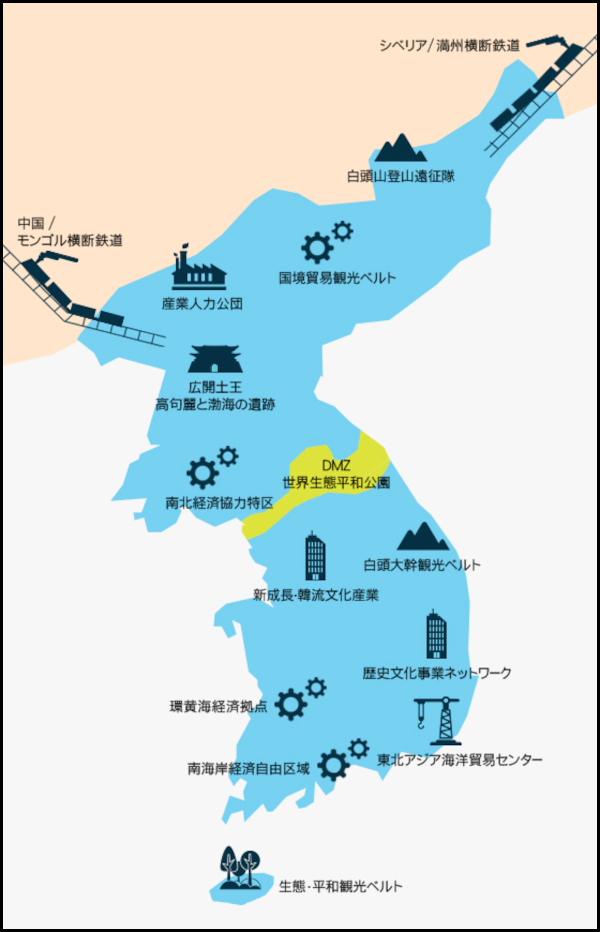

唯一の例外とも言える存在が、ドナルド・トランプ氏でした。トランプ氏は自己の資金力を軸に大統領選を展開し、大統領に就任しました。この意味で、ディープ・ステートの直接支配下にない稀有な存在がトランプ大統領であったとも言えるでしょう。しかしそのトランプ大統領でさえ、米国を支配する巨大資本の意向に反する政策を継続することは不可能でした。トランプ大統領は米軍再編を推進しました。ドイツ、極東、そしてアフガニスタンにおける米軍の展開を縮小する方針を明確にしたのです。極東問題においては、北朝鮮との戦争状態終結を実現することに強い意欲を示しました。

しかしながら、こうした和平の成立にもっとも強硬に抵抗を示したのは言うまでもありません、米国の軍産複合体です。米国を支配する巨大資本とは、ウォール・ストリートを代表する(国際)金融資本、米国最大の産業と言える軍産複合体、そして(注:弱肉強食の新自由主義にのっとって)グローバルに活動を展開する多国籍企業=グローバル巨大資本です。トランプ大統領が志向した米軍プレゼンスの引き下げは軍産複合体の規模圧縮と直結する問題でした。この軍産複合体の利害を代表して動いていたのがボルトン大統領補佐官です。このボルトン補佐官が暗躍して、米朝の和平成立が阻止されたと考えて良いでしょう。

なお、軍産複合体については米国のアイゼンハワー大統領が1961年1月17日の離任式の際に、その民主主義的なコントロールの必要性について指摘するとともに、失敗した場合の危険性について警告したことで有名になった。以下、その箇所を抜粋引用させていただきたい(http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Eisenhowers_Farewell_Address_to_the_Nation_January_17_1961.htm)。

平和を維持するための不可欠の要素は私たちの軍組織です。私たちの武力は強力かつ即応的でなければならず、そうすればだれも自らの破滅の危険を冒してまで侵略しようとはしないでしょう。(しかしながら、)私たちの今日の軍組織は、平時の私の前任者たちが知っているものとはほとんど共通点がないどころか、第二次世界大戦や朝鮮戦争を戦った人たちが知っているものとも違っています。最後の世界戦争(注:第二次世界大戦のことと思われる)までアメリカには軍事産業が全くありませんでした。

アメリカの鋤(すき、この場合は民生産業、平和産業の代名詞)の製造者は、時間をかければ、また求められれば剣(つるぎ)も作ることができました。しかし今、もはや私たちは、国家防衛の緊急事態において即席の対応という危険を冒すことはできません。私たちは巨大な規模の恒常的な軍事産業を創設せざるを得ませんでした。これに加えて、350万人の男女が防衛部門に直接雇用されています。私たちは、アメリカのすべての会社の純収入よりも多いお金を毎年軍事に費やします。

私たちは、この事業を進めることが緊急に必要であることを認識しています。しかし、私たちは、このことが持つ深刻な将来的影響について理解し損なってはなりません。私たちの労苦、資源、そして日々の糧、これらすべてが関わるのです。私たちの社会の構造そのものも然りです。我々は、政府の委員会等において、それが意図されたものであろうとなかろうと、軍産複合体による不当な影響力の獲得を排除しなければなりません。誤って与えられた権力の出現がもたらすかも知れない悲劇の可能性は存在し、また存在し続けるでしょう。この軍産複合体の影響力が、我々の自由や民主主義的プロセスを決して危険にさらすことのないようにせねばなりません。

今日、世界最大の軍事産業である軍産複合体(Military-industrial complex, MIC)は、1980年代に台頭してきた反ケインズ主義で弱肉強食の新古典派新自由主義に基づく「グローバリズム」を掲げて世界的に展開している米英の国際金融資本、多国籍企業とともに米英二国の政府を裏から操り、「権威主義国家」の「自由化と民主主義化」を錦の御旗に。全世界で内政干渉、軍事侵略を行っている。2003年のイラク侵略がその代表的なものだが、現在のイラク事変(ロシアによる「特別の軍事作戦」=ウクライナへの軍事侵攻)の本質もその例にもれない。

さて、本サイトでも植草氏の指摘と同じ意味でディープ・ステート(DS)という概念を用いている。ただし、ディープ・ステート(DS)については、京都大学在学中に国家公務員上級試験に合格して1968年外務省に入省、英国で研修中にケンブリッジ大学経済学部を卒業して、モスクワ大使館に勤務したあとキューバ大使、ウクライナ兼モルドバ大使を経て2008年外務省をを退官。防衛大学教授に就任後、2011年に退職して現在、国際政治経済解説者として活躍しておられる馬渕睦夫(まぶち・むつお)氏が、その背景についてさらに突っ込んだ分析をしておられる。本投稿記事では馬渕氏が執筆された「ディープステート」を取り上げ、サイト管理者(筆者)独自の考察をさせていただきたい。

馬渕氏はまず第一に、2000年の米国大統領選挙が不正選挙であり、事実上はクーデターだったことの紹介から始め、不正選挙=クーデターを行ったのはディープステート(本サイトではディープ・ステート=DS=としているが、馬渕氏の著書を尊重して「ディープステート」とする)だとしている。

その証拠や傍証として馬渕氏は、①郵便投票の締め切り日である11月3日より後の到着分を認めたり、本人確認を行わなかったため死者の投票や偽投票用紙による郵便投票までカウントされた郵便投票での不正(ほとんどがバイデン票)②ドミニオン社の集計電子機器に外部からのアクセスを可能にするアプリが埋め込まれ、外国などからアクセスしてトランプ票からバイデン票へ付け替えが行われた(いずれのケースも、関係者から宣誓供述書を以て内部告発が行われている)③リアルタイムで票の動向を調査したところ、バイデン票が11月4日になって異常なジャンプをした一方で、トランプ票が削減されてバイデン票が増加した④報道ベースでもトランプ大統領(当時)はオバマ二期目大統領選の得票を1000万票上回る7400万票を獲得したが、コロナ禍の最中であったとは言え、ほとんど選挙遊説をしなかったバイデン票が史上最大の7400万票を獲得したーことなどを挙げている。

また、米国の大統領選では翌年の1月6日に上下両院合同委員会議で議長のペンス副大統領のもと、各州選挙人投票の信認を行っていたところ、ワシントンに集まった100万人のトランプ支持者の中から一部が議会に乱入・暴動を起こす騒ぎがあったことが、トランプ大統領(当時)のイメージを決定的に悪化させた。しかし、この乱入・暴動事件は実は反トランプ陣営の過激団体アンティファーのメンバーであることが明らかになっているとして、ディープステート側が常套手段として使う「偽旗(にせはた)作戦」を行わせた結果としている。

なお馬渕氏は、合同会議議長のペンス副大統領が憲法上の権限で、不正を行った問題州の選挙人がバイデン候補に投票していても拒否することは可能だったが、同副大統領はこの権限を行使しなかったとして批判している。これについては、大統領の選定方式を定めたアメリカ合衆国憲法修正第12条などの解釈の相違により、見解が分かれている。ただし、既に述べたところからして、ディープステートによって「不正選挙」が行われた可能性は否定できないだろう。

さて、馬渕氏によると、米国でのディープステートの活動は、1912年の大統領選でのウォール街大富豪でユダヤ系ドイツ移民のバーナード・バルークの暗躍から始まるという。バルークはワシントン政治のアウトサイダーだったウッドロー・ウィルソン・ニュジャージー州知事を影で支えて大統領にさせるとともに、第一次世界大戦から第二次世界大戦中に「影の大統領」として活躍、第一次世界大戦の戦後処理のためのベルサイユ講和会議に参加したほかフランクリン・ルーズベルト大統領や英国のチャーチル首相とも深い関係にあったとしている。

バルークらユダヤ系米国人が行った当初の重要な仕事は、第一に米国連邦準備精度理事会(FRB)を頂点とし傘下に連邦準備銀行を置く中央銀行システムを民間の株式会社として成立させ、米国の金融界を掌握したことだ(米国の歴史学者キャロル・キグリーが公刊した「悲劇と希望」の中でキグリーは「世界の政治経済を制覇するために、民間の手による世界金融支配システムを創造することを目指す金融資本家たちの国際的ネットワークが存在する」と述べている)。

第二は、ユダヤ人辣腕弁護士のサムエル・ウンターマイヤーがウィルソン大統領を不倫問題で脅迫して、米国の最高裁判事にユダヤ系米国人のルイス・ブランダイス(同じくユダヤ系米国人のヤコブ・シフが共同代表を務めるウォール街の有力投資会社の顧問弁護士)送り込むなど、最高裁9人の判事のうち2人をディープステートの代理人にしたことだ。第三は、ウィルソン大統領に直轄の広報委員会(CPI)を設立させ、第一次世界大戦で劣勢だった英国にパレスチナでのユダヤ人国家樹立を認めさせること(バルフォア宣言)を条件に、米国を第一次世界大戦に参戦させるため広報活動=米国民の「洗脳活動」を行ったことである。この広報委員会は後に、ロイター通信社などの通信社、NBC、ABC、CBSの三大テレビ局ネットワークやニューヨークタイムス、ワシントンポストなどの主要紙の設立に結びついていく。

上記に象徴されているように、馬渕氏が本書で伝えたかった内容は、ディープステートの実体がディアスポラのユダヤ勢力であるということだ。古代イスラエルは紀元70年にローマ帝国に滅ぼされその後、ユダヤ人は世界各国に散らばっていく。これらのユダヤ人がディアスポラのユダヤ人であり、1948年にイスラエルが建国されても依然として約1000万人のユダヤ人がイスラエルに帰還せず、ディアスポラのユダヤ人となって、世界各国の政府および関連組織に潜んでいるということだ(本書66頁)。

古代ユダヤ教は旧約聖書を経典として持つが、ユダヤ人には旧約聖書に基づいて「選民思想」(唯一創造神から選ばれた民であり将来、世界人類を統一するという思想)を持つ。ただし、国家としてのイスラエルが世界を統一するというのは難しい。だから、ディアスポラのユダヤ人が特に米国に潜り込んで最終的には世界統一政府を樹立し、全人類をその支配下に置くための活動を展開している、というのが馬渕氏のディープステート論である。ディープステートが古代ユダヤ教と何らかの関わりがあるというのは、事実だろう。

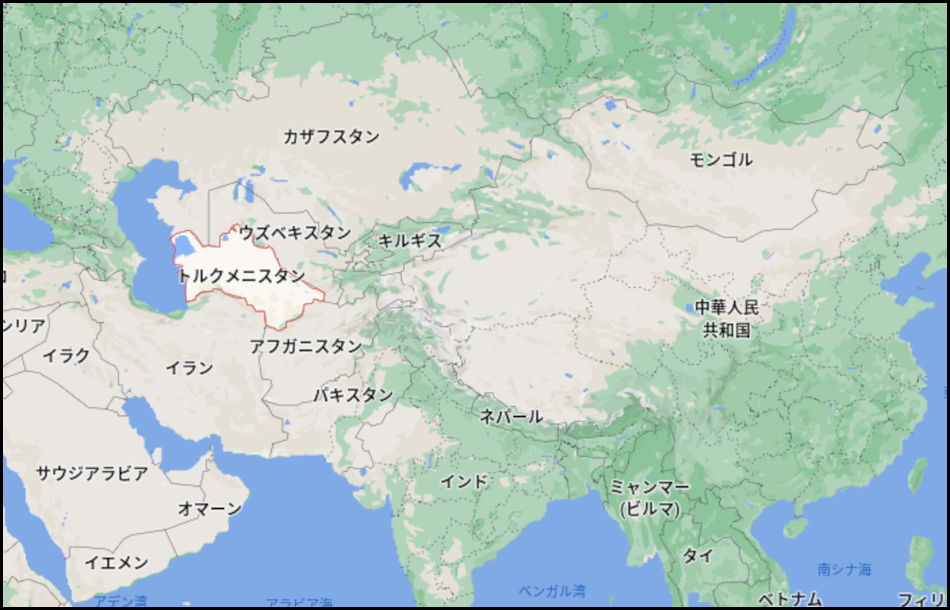

馬渕氏はその観点から、共産主義の成立やロシア革命、国際連盟の成立と破綻、ヒトラーの台頭、第二次世界大戦、東西冷戦、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争を始めとする21世紀のテロ戦争、アフリカのイスラム諸国での「アラブの春」、北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大と反プーチン大統領の東欧諸国での「カラー革命」、そして現在のウクライナ事変まで説明されている。現在のウクライナ事変についても、モスクワ外交官とウクライナ兼モルドバ大使を務められただけあって、深層・真相を書かれている。

ウクライナ事変の発端は、2013年11月にウクライナと欧州連合(EU)との経済連携協定が暗礁に乗り上げたことから始まる。EUは当時のヤヌコビッチ大統領に対して、ウクライナに対する経済援助の具体化を渋る一方で、電気・ガス・水道など公共料金の値上げ(新自由主義に基づく緊縮財政と規制緩和策)を要求し、さらには石油・天然ガスの事業で汚職を行ったために収監されていた親EU=親米=ディープステート派のユーリヤ・ティモシェンコ元 首相(「天然ガスの女王」)の釈放を要求するなどしてきたため、交渉は暗礁に乗り上げた(113頁)。

この時に、ロシアから支援の手が差し伸べられたが、既に時は遅く、本サイトで何度も述べているように、ディープステートの指示の下、バイデン副大統領とビクトリア・ヌーランド国務次官補が中心になって、ウクライナに根付いていたステパン・バンデラを「開祖」とするネオ・ナチ勢力を使ってマイダン暴力革命を起こし、合法的に大統領の座に就いたヤヌコビッチ大統領を非合法的に解任し、かつ暴力を使って暗殺しようとした。植草氏が最新著で指摘している次の箇所とも符合する(268頁)。

ゼレンスキー大統領は、ミンスク合意に明記された東部地区への自治権付与の約束を無視して、ロシアとの軍事対決路線を強めたのです。その延長線上のロシアの軍事介入は、米国とウクライナの扇動による部分が少なくありません。バイデン大統領にとってロシアによる軍事介入始動は、支持率回復、米国産天然ガスの販路拡大、軍事産業への利益供与、子息(ハンター・バイデン氏)がかかわるウクライナ企業疑惑捜査封印、ロシア(世界的)批判沸騰という、一石五鳥の効果があると言えるのです。

なお、ディープステートはネオ・ナチでも利用できるものは何でも利用する。さて、ウクライナ事変に対するマスコミ報道を含めて通常の世界史理解からすると仰天する内容だが、サイト管理者(筆者)が指摘してきたディープ・ステート(DS)を補強する上で、重要な「ディープステート論」だと思っている。本書を拝読してサイト管理者(筆者)が感じたことを述べてみたい。

第一に、古代ユダヤ教(旧約聖書)には確かに「選民思想」があるが、ディープステートはこの「選民思想」を誤って理解しているのではないか。マックス・ウェーバーには「苦難の神擬論」という古代ユダヤ教理解がある。旧約聖書のヨブ記が典型的だが、「義人が何故、苦難を受けなければならないのか」という謎の究明である。旧約聖書を相続した新約聖書では、イエス・キリストが十字架に貼り付けにされて処刑されたという事実が描かれている(ローマ帝国側の資料にもあるようだ)。「選民」というのは人類を支配する民のことではなく、「人類に使える」民のことではないか。何故、そうなるのかが、解明されなければディープステートに思想面から対抗できない。

第二は、著者の馬渕氏が最終章の「日本の霊性が世界を救う」で、ディープステートの根本思想である古代ユダヤ教(旧約聖書)ではなく、その継承・深化宗教であるキリスト教に見られる「破壊の力」を芥川龍之介の「造り変える力=日本の伝統的精神」によって、醇化していかなければならないとしていることである。つまり、「キリスト教文明を如何に造り変えるかの国家的大事業」に取り組まなければならないとしていることだ(115頁)。サイト管理者(筆者)はディープステートの根本思想である古代ユダヤ教(旧約聖書)ではなく、キリスト教を議論の対象にしていることにいささか驚いたが、著者の馬渕氏は近代西欧文明とその継承文明である現代欧米文明を築いた根本思想がキリスト教であることを見抜いておられると思われる。

そうであるならば、「造り変える力=日本の伝統的精神」によって、キリスト教を醇化する前に、これまでのキリスト教では解決されていない諸問題をまず解決しなければならないのではないかと思う。例えばまず、キリスト教には「イエス・キリストは神であり人間である」とするアタナシウス派と「イエス・キリストは人間である」とするアリウス派がある。西暦325年5月20日から6月19日まで小アジアのニコメディア南部の町ニケア(現:トルコ共和国ブルサ県イズニク)で開かれたニケア公会議ではアタナシウス派のニケア信条が採択され、アリウス派は追放された。

しかし、それでも決着は着かず、西暦451年10月8日から11月1日まで小アジアのビティニアの都市カルケドン(コンスタンティノポリスの対岸、現在のトルコ共和国イスタンブール市のアジア側にあるカドゥキョイ地区)において行われたカルケドン公会議でアタナシウス派のカルケドン信条が採択され、アリウス派を継承したネストリウス派は排斥された。ネストリウス派は東方に活路を見出し、中国では景教と呼ばれた。空海(弘法大師)が遣唐使として唐に行った際、景教を学んだとされ、真言宗の総本山である高野山に関連資料が保存されている。サイト管理者(筆者)も訪れたことがある。

一方、カトリック、プロテスタント、ギリシア正教はいずれもアタナシウス派だ(参考:小室直樹「戦争と国際法を知らない日本人へ」=徳間書店=)。キリスト教アタナシウス派はゲルマン民族に受け入れられ、古代ローマ文明から完全には抜けきれなかったメロビング王朝を打倒したカロリング王朝を開いたピピンの子孫であるチャールズ大帝は西暦800年、ローマ教皇レオ3世によってローマ皇帝として戴冠された。

チャールズ大帝は、古典ローマ・ギリシア文明、キリスト教、ゲルマン文化の融合を体現した形になり、中世以降のキリスト教ヨーロッパ文明の基礎を築いた。マックス・ウェーバーが指摘するようにその延長上に、民主主義と近代資本主義が誕生した(https://www.it-ishin.com/2020/08/16/historical-sociology-2/)。しかし、唯一・創造神とイエス・キリストが同じということは、神道に馴染みのある日本人にとっても理解は困難だ。

次に、古代ユダヤ教・キリスト教ともに人間(始祖)は、唯一・創造神の戒めを破り、「善悪知る木の実」を取って食べることによって堕落し、原罪を負うようになったとしている(旧約聖書の創世記)が、それなら人間(人類)は「自由意志」によって堕落し、原罪を持つようになったのか。これは、唯一・創造神の完全性の否定につながり、キリスト教を信ずる者にとって大論争になったままだ。

そしてさらに、生まれながらにして原罪を背負った人間はイエス・キリストの十字架の贖罪を信じることによって救われるというが、イエス・キリストの死後2000年経っても「神の国」が創出されているという現実はない。むしろ、ウクライナ事変を考慮すると、著者の馬渕氏も指摘しているように、新約聖書最終章の「ヨハネの黙示録」に記載されているような「ハルマゲドンの戦い」が始まっているような気持ちにさえなってしまう(162頁)。

伝統的なキリスト教にまだまだ不明な点は少なくない。著者の馬渕氏は「日本の霊性」に活路を見出され、トランプ前大統領とプーチンロシア大統領に期待しておられるが、サイト管理者(筆者)としては、その前にキリスト教にとって未解決の問題を解決することがまず、重要なのではないかと思っている。ただし、馬渕氏の生涯をかけての通説に対する挑戦には経緯を評したい。なお、国際情勢解説者の田中宇(さかい)氏は、ディープ・ステート(DS)の中に、米国一極体制を志向するグループと多極体制を志向する「隠れ多極派」が存在していると見ているようだ。この点については注目しておきます。